Ложь — не просто «плохая привычка», а сложный, многослойный феномен, который сопровождает человечество с момента появления речи. Уже в древних законах и религиозных текстах встречаются размышления об обмане: от законов Хаммурапи до Библии и Корана. Историки и философы спорили, допустима ли ложь ради блага или выгоды, а религиозные мыслители Средневековья пытались найти границу между «святой» и «обычной» ложью.

Психологи XX и XXI веков подошли к изучению лжи с научной точки зрения. Они определяют ложь как осознанное искажение истины с целью ввести другого в заблуждение. Среди известных исследователей — Пол Экман, Олдерт Фрай, Белла ДеПауло. Они выделяют разные виды лжи: от прямого обмана до умолчания, от корыстной до альтруистической. Важно, что ложь — это не всегда зло: иногда она защищает чувства других или помогает избежать конфликта.

Многие уверены: если человек нервничает, отводит взгляд или трогает лицо — он лжет. На самом деле все сложнее. Ложь — это стресс, но не всякий стресс связан с обманом.

Лжецу приходится контролировать свои эмоции, следить за словами и помнить детали — задача не из легких! Однако универсальных признаков лжи не существует: каждый человек уникален, и то, что выдает одного, может быть нормой для другого. Лучший способ распознать ложь — сравнивать поведение человека в разные моменты и не полагаться на мифы из интернета.

«Не существует никакого универсального симптома, однозначно

свидетельствующего о неискренности... Признаки лжи, с некоторой степенью устойчивости присущие одному человеку, могут диаметрально отличаться от признаков лжи, характерных для другого»

К.В. Подвойский «Криминалистическое исследование происхождения лжи»

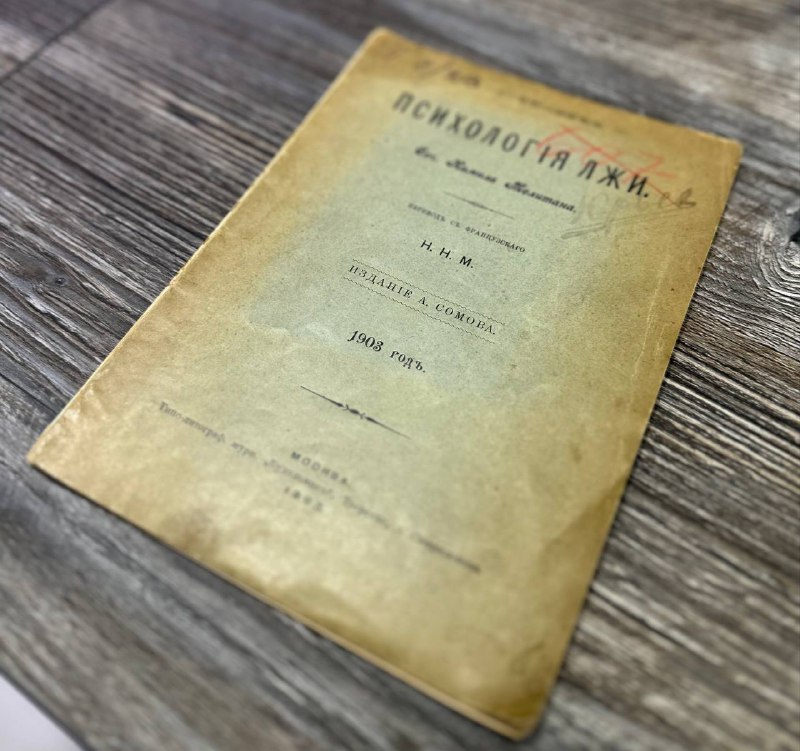

На фото - экземпляр книги «Психология лжи» 1903 года, экспонат Музея профайлинга

#охотникизаповедением